Eu tinha 12 anos e me apaixonei por uma garota de 16. Já por essa diferença de idade, era mesmo de esperar uma história de amor infeliz. Não uma tragédia shakespeariana, à moda de Romeu e Julieta. Não chegava a tanto. Mas no meu caso era mais que previsível, uma vez que nossas diferenças eram muito superiores às parcas semelhanças que exibíamos. Para entender essa incompatibilidade, cito apenas duas informações, que dispensam outras mais corriqueiras: ela era a primeira aluna da escola; eu, não apenas o último, mas o pior último, desde a fundação do Liceu Fernão Dias, 100 anos atrás. Segunda informação: no quesito aparência e higiene, enquanto Martinha exibia as unhas sempre limpas, polidas, eu escondia as mãos para que não reparassem nelas.

E, como bônus, Martinha exalava um leve e doce aroma de alfazema, impossível de ser alcançado, por mais que eu me esfregasse debaixo do chuveiro.

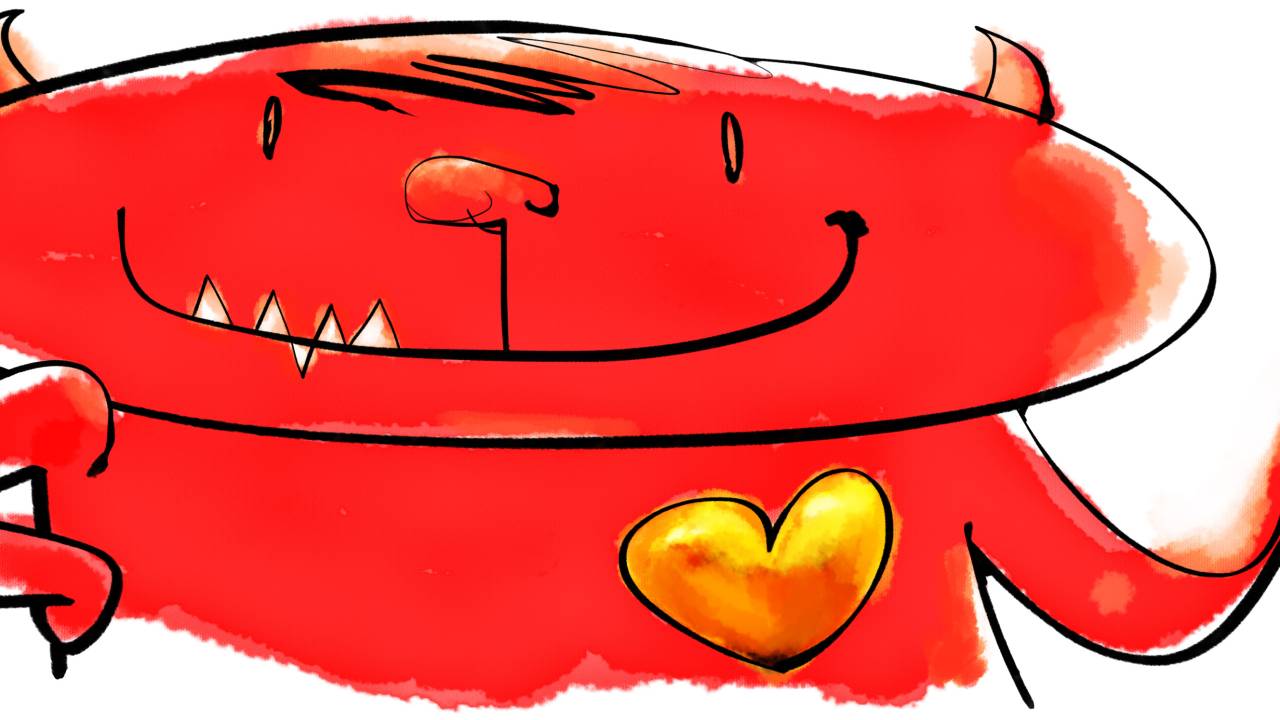

— Esse menino é o capeta — afirmavam parentes e amigos.

Por causa dessa popularidade nefasta, pratiquei ações que envergonhavam toda a família. Você certamente perguntará: “E seus pais, não faziam nada?”.

Eu respondo: “Meu pai fez alguma coisa, mas acabou desistindo”. Saía para o escritório e quando voltava não queria saber de problemas. Acabou me enfiando num internato de padres espanhóis, de onde saí quatro anos depois, com as mãos consumidas pela palmatória. Quanto à minha mãe… Bem, ela tinha consciência desse meu desajuste social, mas a todos que reclamavam, que criticavam, ela sorria com tolerante melancolia, suspirava e garantia:

— Ele é muito levado, eu sei. Malcriado, respondão, mau aluno, mas… tem um coração de ouro.

E diante da surpresa dos que me conheciam:

— Uma vez um carro atropelou um cachorro sem dono que vivia no bairro. O pobre animalzinho agonizava no meio da rua… Ele então pegou o bichinho no colo, trouxe para dentro de casa, deitou-se ao seu lado e chorou, chorou muito… como eu nunca tinha visto antes. Depois foi até o quintal de casa e providenciou um enterro digno e cristão, com direito a uma cruz de madeira na sepultura.

E minha mãe encerrava, também lacrimejante e suspirosa: “Acham que um menino que se comporta assim, com essa humanidade, está perdido, sem salvação?”.

— E a Martinha, que fim levou? — perguntava alguém.

— Ela se casou com outro menino do nosso bairro. Eu estive na igreja, desejei felicidade e sei que tiveram um casal de gêmeos. Mais nada. Sofri, não nego, mas ela merecia mesmo coisa melhor. Naquela época, pelo menos.

— E depois?

— Depois… não sei. Mas, como tenho bom coração, incluí Martinha, o marido, Antonio, filhos e netos nas minhas orações. Não sei o que ela diria se soubesse desse meu gesto de piedade, mas minha mãe certamente estará repetindo lá no céu: “O que foi que eu disse? Coração de ouro esse meu filho!”.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO