Fernando Moura, um carioca que tocou com Chuck Berry

Fernando Moura acompanhou o mestre em quatro shows no Brasil e conta como foi

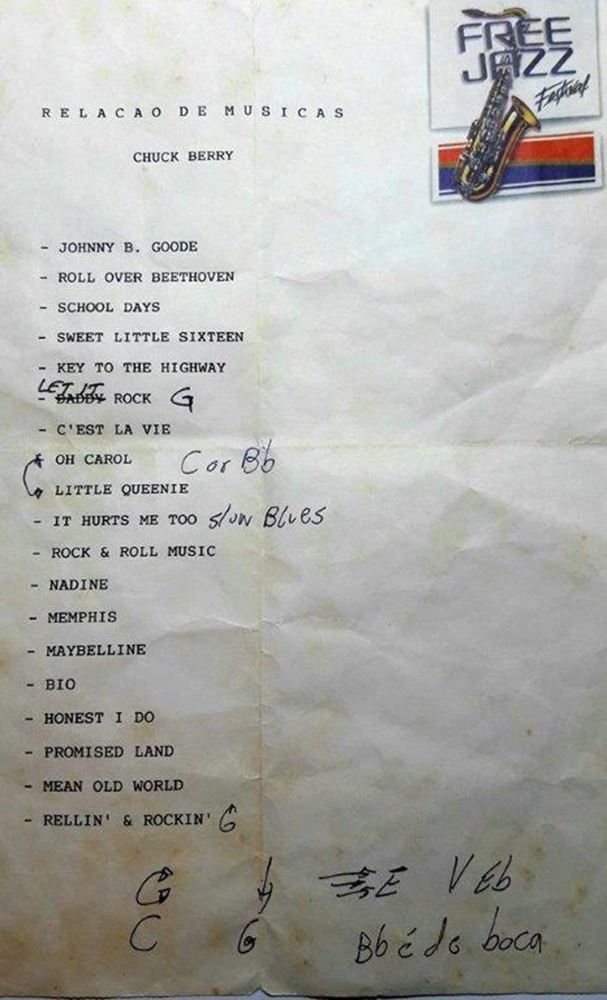

A notícia da morte de Charles Edward Anderson Berry (1926–2017), no sábado, dia 18, levou o pianista carioca Fernando Moura a mexer nas gavetas atrás de uma boa lembrança. Morto aos 90 anos, Chuck Berry, o pai do rock, cantor, compositor e guitarrista que influenciou uma penca de estrelas do gênero, de Elvis a Rolling Stones, de Beatles a Nirvana, dividiu o palco com Fernando em 1993 – eis a boa lembrança. O astro americano foi contratado para o Free Jazz Festival daquele ano e, como não costumava viajar com banda, a produção recrutou músicos brasileiros para acompanhá-lo por clássicos imorredouros do naipe de Maybellene, Johnny B. Goode e Roll Over Beethoven. O resto, quem conta é Fernando Moura, nos tópicos a seguir. A propósito: nas gavetas, ele encontrou a lista original com as músicas na ordem como foram tocadas nos quatro shows e, gentil, deixou a gente reproduzi-la neste post, logo aí embaixo.

O CONVITE

Paulinho Albuquerque (1942-2006) era o produtor artístico do festival e chamou a gente para acompanhar o grande Chuck Berry: Bruce Henry, no baixo, Carlos Bala, na bateria e eu, no piano. Eu estava em Portugal, tocando com a Elba Ramalho, e o Bala também estava viajando, com o Djavan. Minha mãe ficou ligando, tentando me achar desesperadamente, mas, num primeiro momento, o recado parecia trote, acharam que mamãe tinha pirado. Quando a gente entendeu que era tudo verdade voamos para o Brasil.

PRIMEIROS ENSAIOS

Comprei meia dúzia de discos do velho, para ir além dos clássicos Johnny B. Goode e Roll Over Beethoven, fizemos uma lista, com o Bruce, que é americano, cantando, e ensaiamos duas vezes. Em seguida, tomamos coragem, pedimos o telefone do Chuck para as irmãs Gardenberg (Monique e Sylvia, sócias da Dueto, responsável pela organização do Free Jazz Festival) e pusemos o Bruce, nosso americano, para falar com o homem. Queríamos mostrar nosso trabalho, esclarecer algumas dúvidas. Bruce ligou, Chuck atendeu na hora, Bruce se apresentou e perguntou: “Que músicas nós vamos tocar?” O cara, que devia estar fazendo algo mais importante, respondeu “as músicas de Chuck Berry” e bateu o telefone na cara da gente.

UMA GUITARRA PARA O ASTRO

Berry veio sem banda, como costumava fazer, exceto pelo baixista, e sem guitarra. A produção saiu correndo atrás de uma Gibson 335 e foi salva pelo Victor Biglione, que cedeu a dele.

O ENCONTRO

Nosso primeiro encontro foi em uma audição na tarde do show no Hotel Nacional. Lá, ele avisou que não ia precisar de baixista, porque tinha trazido o dele, e o Bruce, coitado, não ficou. O cara era meio baixista, meio motorista, chegou com o Chuck e umas louras que eles tinham conhecido na Argentina. Não tocava bem nem mal, só o necessário, mas tinha uma função fundamental: ele passava os tons das músicas, todas começando pela guitarra do astro. Avisava, às vezes falando, às vezes fazendo sinais, qual era o tom certo. Antes de iniciar os trabalhos, o Chuck sentou no meio da plateia do teatro do Hotel Nacional e me pediu para subir no palco. Mandou tocar uma música, duas, três, e disse algo como “ok, tá ótimo”. Com o Carlos Bala, na bateria, fez a mesma coisa. Depois passamos umas quatro músicas e o baixista dele explicou como a coisa funcionava. Não tinha mesmo ordem, Berry começava sozinho, ele me sopraria o tom e vamos nessa. O velho não queria saber de arranjo, de invenção, ele tinha um sistema, uma maneira de tocar. Eu tinha 32 anos, todo empolgado, querendo mostrar serviço e enfiei um solo, um troço jazzístico, aí ele berrou “para, para, para”. Sentou do meu lado, diante do piano e começou a me mostrar como era. “Rock’n’roll é uma coisa simples. Você toca muito bem, mas, comigo, vai tocar simples, tá bom?”, ele disse. Ele era um cara enorme, duas vezes o meu tamanho.

CACHÊ CASH E ANTECIPADO

Essa história de que o Chuck Berry não subia no palco antes de receber o cachê, em dinheiro vivo, a gente testemunhou. Durante os shows, eu olhava prá ele e me divertia ao notar aquele bolso cheio, estufado, guardando o pacote de notas.

PASSAGEM DE SOM

Fizemos quatro shows, os dois previstos do Free Jazz Festival, no Rio e em São Paulo, mais dois extras: um no Pacaembu e outro de novo aqui no Rio, no Estádio de Remo da Lagoa. Depois da rápida passagem de som no Hotel Nacional, a fatura estava liquidada. Lá em São Paulo ele se aborreceu porque não tinham conseguido o carro que tinha pedido e não saía do aeroporto. Chegamos no hotel antes dele e, quando ele nos encontrou por lá, depois de providenciarem um substituto à altura do Mercedes-Benz branco pedido em contrato, disse algo como “ué, é a mesma banda? Ótimo, não precisamos passar o som”. No Estádio de Remo ele nem plugou a guitarra, sequer saiu de dentro do carrão. Chegou, ouviu o som que estávamos fazendo, mandou um “very good” e se mandou.

CERA NO COMEÇO DO SHOW

Ele já começava com o clássico, com Johnny B. Goode, mas aqui no Brasil fez um pouco diferente. Ele não deixava ninguém fotografar nem filmar o show. Acontece que a produção precisava fazer uma gravação promocional, algo assim, nos minutos iniciais da apresentação. Então, nesse tempo, o Chuck tocava sentado, com extrema má vontade. Depois, levantava, jogava uma toalha na câmera mais próxima e começava prá valer.

QUAL É O TOM?

Johnny B. Goode é tocada em si bemol. Maybellene também. É um tom horrível para guitarra, eu achava que o certo seria dó e perguntei para ele por que eles faziam assim. Ele explicou que sempre foi assim, que o piano onde as músicas foram gravadas estava desafinado. O pianista dele, das históricas primeiras sessões de estúdio, tocava em dó, mas soava em si bemol. Aí ficou assim. Ele tinha lá as excentricidades dele, mas, na verdade, era um cara muito simples, um músico que, apoiado por uma lista que não chega a vinte canções, fez história. No show do Estádio de Remo, o último, ele nos puxou para o centro do palco, botou a plateia para aplaudir os músicos que o acompanhavam. Tocar com ele foi uma experiência fantástica.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Alô, Zona Norte: Ferreirinha abre unidade no Méier

Alô, Zona Norte: Ferreirinha abre unidade no Méier Sim, é verdade. Roberto Carlos fará show gratuito em Duque de Caxias

Sim, é verdade. Roberto Carlos fará show gratuito em Duque de Caxias Solar (dos Abacaxis) muda nome, inaugura mostra e sala leitura e faz festa

Solar (dos Abacaxis) muda nome, inaugura mostra e sala leitura e faz festa Aprenda a fazer o pão de alho gratinado da Ferro e Farinha

Aprenda a fazer o pão de alho gratinado da Ferro e Farinha Turista americano é preso após agredir namorada em Botafogo

Turista americano é preso após agredir namorada em Botafogo