O chamado democrático do quique

Reencontro sonoro reaviva o apelo à integração e à memória afetiva

Ele tem o poder do pão fresco. Inebria. Nem as lives mais concorridas agregam tanto. As lives passam. Ele respira a eternidade do drible de Mané. Emana a simplicidade dos inestimáveis sons da memória afetiva: os primeiros pingos no mato, a percussão marinha no Arpoador, o choro da chegada, a explosão do gol no Maraca, o estalar do beijo, a gargalhada em família. O quique da bola é assim, que nem bolo de vó saído do forno. Irresistível. Joga no time do mate de galão. Um patrimônio imaterial. Reencontrá-lo, mesmo convalescente, revigora a alma surrada com as dores da pandemia e as comorbidades do nosso país.

O inconfundível som da esfera desafiando Newton – na várzea, no campinho de terra, no rala-coco de pracinhas e condomínios – reverbera um apelo democrático, universal. Tornar a ouvi-lo, na quadra vizinha ou na tevê, é reconfortante (respeitada a segurança sanitária). Um respiro às rotinas subjugadas ao inimigo invisível. Uma ponte a doces recordações e esperanças, como rever a turma numa resenha daquelas, refúgios aos patrulhamentos. Ouvi-lo também reconforta pela força integradora da prosaica batida.

Talvez esteja aí o maior mérito do quique. O apelo à integração. O recado para nos enxergarmos coletivamente, harmonizarmos as diferenças. Para espanarmos preconceitos, egoísmos, miudezas, senão o jogo mingua. O quique reluz a importância de praticarmos a cordialidade decalcada no imaginário carioca, cuja silhueta cultural equilibra-se na retórica do junto e misturado. O quique contrapõe-se ao individualismo neoliberal, refletido nos assentos separados dos estádios contemporâneos. (Eles expressam a conversão do torcedor em consumidor. Fica para outro papo.)

O quique é um grito de resistência. Contra os assaltos ao espírito coletivo. Contra a transferência compulsória dos infernos – um jogo de empurra sartreano conveniente aos extremismos que fulminam liberdades, amizades, pensamentos. Contra o ódio, a censura, as arbitrariedades, contra a marcha das guilhotinas online. O quique é o avesso do cancelamento.

Entre a nostalgia e o orgulho, boleiros da antiga sacramentam: bastava a bola quicar, onde quer que fosse, para logo brotarem dois times mais a de fora. Um caso familiar, dos anos 1950, ilustra esse magnetismo. Ao primeiro acorde esférico no campo de terra próximo à casa onde morava, no subúrbio carioca, o garoto partia igual Bolt até o paraíso. Nada o detinha. Nem dever de casa, nem compromisso social, nem enfermidade. A mãe, desnorteada com a compulsão, por vezes amarrava o menino ao pé da mesa (outros tempos). Não adiantava. O ímpeto seria contido só bem depois, pelos afazeres de engenheiro e de pai, e pela mania das pernas de, cedo ou tarde, traírem a cabeça. O boleiro soube renovar as formas de saciar o chamado, vertido para as resenhas com os netos no WhatsApp. Ontem e hoje, prevalece o sentido agregador do quique.

A revolução digital recalibrou as relações mediadas pelo futebol. Experiências virtuais reconfiguram as filiações com o mundo da bola. Mas não aposentam as tradicionais influências dos laços familiares e da arquibancada sobre a formação do(a) torcedor(a). Não depreciam o valor intangível do quique. Pouco importa se vem da dente de leite perdida num canto da rua, da lembrança, ou se ressoa na pelota da grife globalizada, o seu convite continua vigoroso. Penetra o verniz transnacional das novas gerações. Dele não escapa a babel de uniformes estrangeiros nos campinhos da cidade.

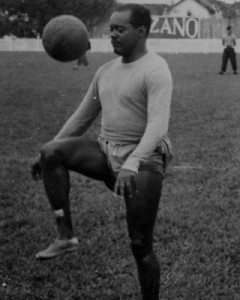

O convite integrador do quique remonta à construção da identidade nacional germinada na primeira metade do século XX. Erguida sobre os alicerces ideológicos de Gilberto Freyre, pegou carona na ascensão do futebol. Ou melhor, na narrativa de um jeito brasileiro de jogar, uma escola celebrizada pela ginga, pela criatividade, pelo improviso, antítese do rigor europeu. Um estado de arte. Um selo de qualidade culturalmente sedimentado graças à sucessão de bambas entre as décadas de 1950 e 1980, quando faturamos três dos cinco títulos mundiais.

Simbolizadas por Leônidas, Garrincha, Pelé, e demais escultores da fama internacional, as chuteiras dionisíacas representavam a nação imaginada, dona de uma miscigenação inventiva, arrebatadora. A publicidade e a imprensa consolidaram este carimbo identitário embalado com a massificação do futebol – cuja popularidade seria progressivamente explorada por interesses comerciais e políticos. Dela vem a maioria dos US$ 800 bilhões anuais arrecadados atualmente no mercado esportivo.

As engrenagens dessa indústria são lubrificadas por uma imbatível sociabilidade, capaz de congregar patrões e empregados, esquerda e direita, analógicos e digitais. Capaz de suspender hierarquias socioeconômicas. Isso não faz do futebol, claro, uma ilha. Não o livra dos dentes afiados das discriminações e vaidades. Não o aparta das violências físicas e simbólicas caligrafadas na história humana. Assim escancaram, por exemplo, manifestações preconceituosas nos estádios mundo afora (antes do deserto imposto pelo vírus). Assim já apontava há quase 40 anos Roberto DaMatta, para o qual o universo futebolístico retrata as dramatizações verde-amarelas.

Ecoada no quique, a capacidade aglutinadora do futebol, do esporte, não redime as desigualdades nacionais devassadas na crise sanitária. Não dissolve os descasos com a ciência, a educação, a cultura, o verde, a vida. Não retira da invisibilidade os 35 milhões de brasileiros sem água tratada. Não diminui o desamparo dos povos indígenas. Não regenera fraturas éticas, constitucionais, humanitárias. Não cura o negacionismo dos peculatos e das queimadas. Tampouco estanca a banalização de deselegâncias e intransigências. Mas ajuda a encarar essas e outras durezas à volta.

O quique exala a cadência comunitária. Mais do que o chamado para bater uma bolinha (saudade!), entoa congraçamento. Convida à tabela com o outro. Lembra que somos interligados. Evoca a abertura à pluralidade, sem a qual perdemos todos – se bobear, por 7 a 1. Essa bola sempre haverá de quicar. Taí uma boa hora para atendê-la.

—————————————-

Falando ainda de sons inestimáveis, um céu de estrelas se abriu sobre a noite chuvosa que enfim invernava o Rio, na sexta passada (21). O concerto comemorativo dos 20 anos da Orquestra Outro Preto, transmitido ao vivo da capital mineira, acalentou o espírito com Beatles, Milton Nascimento e Fernando Brant, Alceu Valença, clássicos do cinema e outras preciosidades polidas por arranjos que valorizam o passeio entre o erudito e o popular. Um jardim melódico regido pelo amor à diversidade, à experimentação, à sensibilidade. Não à toa Valencianas amealha tantos elogios. Melhor, só o singelo reconhecimento do maestro Rodrigo Toffolo, mestre em Música pela UFRJ e aniversariante da noite: “Ninguém faz 20 anos sozinho”. Rodrigo e a orquestra bateram um bolão. Nada como uma ducha de boa música e afetuosidade para iluminar a vocação da arte – da cultura, da educação, da leitura – para dissipar as brumas obscurantistas e, como imaginou Brant, nos guiar aos caminhos que vão dar no sol. (A apresentação está disponível no YouTube.)

Alexandre Carauta é jornalista, professor, mestre em Gestão, doutor em Comunicação, graduado também em Educação Fisica.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO